大口径中望遠レンズ

Ai Nikkor 135mm F2

写真独自の表現の一つに「ボケ」がある。前景や背景をぼかして主要被写体を浮き上がらせるこの表現技法は、ライカやローライフレックスなど、手持ち撮影可能な小型カメラの誕生とともに生まれた。

大下孝一

手持ちで撮影するためには、高速シャッターを切る必要から開放絞りで撮影する頻度が高く、主要被写体の背景や前景にボケた部分が現れる。そしてその後、小型カメラのレンズは夜間や室内へと撮影領域を広げるため進化を続け、第七夜で紹介したNikkor 50mm F1.1のような超大口径レンズまでついに誕生することとなった。このレンズの大口径化が、主要被写体以外を大きくぼかして前景や背景を省略するという副次的効果を生み出し、次第にぼけを生かした作画技法が定着してきたのだろう。

また、大口径レンズを開放で撮影すると、ピントの合っている主要被写体以外、画面のほとんどの部分をボケが占めることになるため、そのボケ方の違いやボケの品位が問題にされるようになってきた。いわゆる「ボケ味」というものである。今夜から2回に分けて、このボケの品位を追及して開発されたレンズAi AF DC Nikkor 135mm F2Sと、このレンズに至るまでの大口径中望遠レンズの歴史をお話していこう。

ニコン F用として最初に登場した大口径中望遠レンズは、1964年発売のNikkor Auto 85mm F1.8である。S用としては定評のあったゾナータイプの8.5cm F2があったが、このレンズでは一眼レフに必要なバックフォーカスが不足していたため、構成を一新し、ガウスタイプで設計し直したレンズである。

その翌年の1965年にNikkor Auto 135mm F2.8が、そして1971年には第五夜に紹介した新型Nikkor Auto 105mm F2.5やNikkor Auto 180mm F2.8が発売されているがF2より明るい望遠レンズの発売はしばらくなかった。そして、180mm F2.8発売から5年後、85mm F1.8の発売から12年を経て、大口径中望遠第2弾として発売されたのが、1976年発売のNEW Nikkor Auto 135mm F2である。

この135mm F2と85mm F1.8とは、同じ大口径中望遠レンズであるが、かなり違った性格のレンズのように感じる。85mm F1.8はまさしくS用の85mm F2の置き換えレンズで、明るい標準レンズの焦点距離を伸ばしたものである。一方135mm F2は、180mm F2.8や300mm F2.8など大口径望遠レンズの短焦点版として開発されたような気がするのである。つまり言い換えれば85mmがレンズの明るさを主眼に開発されたレンズであるのに対して、135mmは明るさに加えてボケに力点を置いて企画されたレンズではなかったのか?

レンズでつくられる背景のボケの大きさは、被写体と背景との距離やレンズの収差に依存するため一概には言えないが、おおざっぱにはレンズの有効径に比例する。いきなり式が出てきて申し訳ないが、レンズの有効径は、F値の定義から、

(有効径)=(焦点距離)÷(F値)

で求めることができる。85mm F1.8レンズは有効径が47.2mm、135mm F2レンズは67.5mmであるから、F値こそやや暗いが135mmレンズの方が、1.4倍ボケが大きいのである。

レンズや写真の解説書には、背景をぼかす手段として、焦点距離の長いレンズを使う、明るいレンズを使う、被写体に接近する、背景を被写体から遠ざける、という方法が紹介されているが、じゃぁ、暗い望遠レンズと、明るい標準レンズだとどっちがボケるのだろう?と疑問に思ったことはないだろうか?こんな時レンズの有効径を計算してみると目安になる。

また、このレンズ有効径とボケ量の比例関係は、画面サイズの異なるカメラの比較にも有効である。同じレンズを、F6などのフィルムカメラで使う時と、D2などのデジタルカメラで使う時とでは画角が変わりますが、ボケはどう変わりますか?という質問をいただくことがある。この場合は、有効径が全く変わらないので、画面に対して被写体を同じ比率で撮影し、最終的に同じサイズにプリントするなら、ボケの大きさは概ね同じになるはずである。

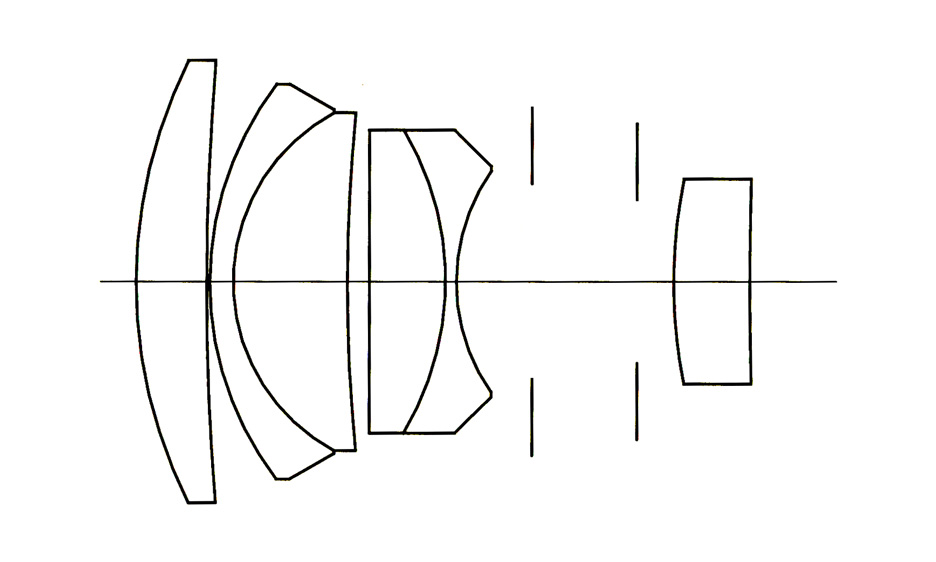

Ai Nikkor 135mm F2レンズ構成図

話が少し脱線してしまった。135mm F2の話である。

135mm F2は図1のような4群6枚構成の変形エルノスタータイプといわれる構成のレンズである。エルノスタータイプとは、S用85mm F2やS用105mm F2.5のような、3群5枚の望遠ゾナータイプの3枚接合レンズを凸レンズと凹レンズの2枚のレンズに置き換えた4群4枚のレンズタイプのことで、単純な構成で明るい望遠レンズを設計するのに適した構成である。このエルノスタータイプを基本にして、第2レンズ、第3レンズを接合レンズとした独特なレンズ構成によって、色収差、球面収差をはじめとする諸収差をさらに良好に補正している。また、エルノスタータイプは、望遠タイプに近い非対称なレンズ構成のため、レンズ全長が短いというメリットがあり、F2の大口径レンズでありながら、小型のレンズに仕上がっている。設計を担当されたのは、180mm F2.8と同じく松井靖氏であった。

このレンズには、85mm F1.8発売から12年間のレンズ研究の成果が凝縮されている。その一つが背景ぼけの美しさである。一般に大口径レンズを全体繰り出しでピント合わせをすると、近距離で球面収差が補正不足になり、フレアが画面中心から外側に向かって広がるコマ収差が発生する。レンズ構成が、非対称性の強いエルノスタータイプは、レンズを対称的に配置したガウスタイプに比べて収差変動が大きく発生する。

しかし、このレンズはその性質を巧みに利用して、遠距離ではシャープな画像、近距離では球面収差やコマ収差を残存させることで、ぼけのエッジがなめらかに溶けるような描写をする。これは、その間に設計・発売されたさまざまなレンズ検討の結果が生かされているのであろう。背景ボケの美しさと、レンズコーディングや十分な内面反射処理からくる色のりの良さから、ポートレートにおすすめしたいレンズの1つである。

では作例を見ていこう。今回の作例はデジタルカメラD50で撮影したため、画角は焦点距離200mm相当の望遠レンズとなっている。このレンズは描写が均質であるため、デジタルカメラで撮影した場合も基本的な描写特性は変わらないが、画面中心部を拡大しているため、球面収差やコマ収差に起因するフレアや色収差は目立ちやすい傾向にある。

作例1は、開放で撮影したサザンカの花である。印刷ではわかりにくいかもしれないが、ピントの合った手前側のオシベから、背景にいくに従って、被写体の形を残しながら、背景に溶け込むように輪郭がぼけていっているのがわかるだろうか。

作例2は、絞りF8に絞り込んで遠景を撮影したものである。画面全体が均質で、看板の文字や歩道をいく人まで判別できるほどシャープな描写である。画面の周辺には倍率色収差に起因するわずかな色の縁取りが見られる。なお、NEFファイル形式(RAW)で撮影し、Nikon Captureでの現像時に「色収差補正処理」を行えばほとんど目立たなくすることができる。(レンズ描写の作例なので、ここでは色収差補正処理は行っていない。)

作例3は、開放での夜景である。一番奥にピントを合わせ、前景にイルミネーションの前ボケを入れて幻想的な雰囲気を出してみた。作例1の後ボケと比較していただくと、前ボケのエッジはシャープに切り立っている。しかし、リングボケや二線ボケにまでボケ像はくずれておらず、絶妙なバランスといえるだろう。

このように、後ボケのエッジをぼかすように球面収差を補正不足にすると、前ボケのエッジがシャープになる。逆に前ボケを美しくしようとすると後ボケが硬くなる。光学上、前ボケと後ボケを同時にきれいにすることはできない。このことがDCニッコールの開発につながっていったのである。

1976年に発売されたNEW Nikkor Auto 135mm F2は、翌年の1977年にはAi化され、Ai Nikkor 85mm F2と同時発売されている。その後矢継ぎ早にAi Nikkor 105mm F1.8S(1981年発売)、Ai Nikkor 85mm F1.4S(1981年発売)と発売され、マニュアルフォーカス時代の大口径中望遠のラインナップが完成する。1980年代前半は、まさに中望遠レンズの黄金時代であった。

しかし1986年を境に、中望遠レンズをとりまく環境は急変する。F501に始まるオートフォーカス化である。レンズをオートフォーカス化するためにはモーターでレンズを動かす必要がある。しかし、標準レンズでは問題なく動いても、重量級の135mm F2レンズ全体をハイスピードで動かすにはムリがある。もちろん、オートフォーカスのスピードをあきらめて全体操り出しレンズとするという選択肢はある。しかし、大口径レンズ=高級レンズが、普及レンズよりAFスピードが遅いというのは、ユーザーに納得されるだろうか?

この時期、大口径中望遠は存亡の危機に立たされていたのである。このあと大口径中望遠レンズはどうなってしまうのか?AF DC 135mm F2に至る流れは次回に持ち越すことにしよう。