第二十夜 Nikkor-UD Auto 20mm F3.5から<New>Nikkor Auto 20mm F4へ

超小型を目指した超広角レンズ

Nikkor-UD Auto 20mm F3.5から<New>Nikkor Auto 20mm F4へ

ニッコールレンズといえば高性能だが大きく重い、というイメージを持たれている方もいらっしゃるかもしれない。しかしニッコールはそんなレンズばかりではない。

今夜は、第十四夜の続きで、24mmよりワイドの超広角レンズの小型化の歴史についてお話をしよう。

大下孝一

1、一眼レフ用超広角レンズ

Nikon F発売の年である1959年の暮れには、このニッコール千夜一夜の第一夜でとりあげたNikkor-o 2.1cm F4が発売になっているので、Nikon Fシステムは初期から超広角レンズを備えていたことになる。このレンズは、第一夜で佐藤治夫氏が書いているように、レンジファインダー用に設計された対称型の名レンズではあるが、Fに取り付ける場合には、ミラーアップして装着し、外付ファインダーで撮影する不便さがあった。もちろんSPのようなレンジファインダーで撮影する場合も、同じように外付ファインダーを取り付けて撮影するわけだから、別に遜色があるわけではない。しかし、一眼レフカメラでは一眼レフファインダーを使いたいと思うのが人情だろうし、そうであってこそ一眼レフのレンジファインダーにないメリットが生まれる。「見たまま写る」超広角レンズをつくりたい!それはユーザーのためであったと同時に、レンジファインダーを越えるカメラシステムを作ろうとするNikon F開発陣の意地でもあったろう。

先人のまとめられた設計報告書によると、超広角レンズの設計は24mm広角レンズの設計と前後してはじめられている。そして、数年間の歳月をへて完成したのが、1968年に発売されたNikkor-UD Auto 20mm F3.5である。S用と兼用の超広角レンズが21mmの焦点距離であったのに対して、20mmと焦点距離が1mmだけ短くなったのは、24mmレンズとの兼ね合いであろう。S用の広角レンズのラインナップが35mm、28mm、25mm、21mmであったのに対して、F用は35mm、28mm、24mm、20mmと、25mmが24mmに、21mmが20mmと1mmずつ焦点距離が短くなっている。これは28mmと25mmの間で焦点距離差が小さかったアンバランスを改善するためであった。広角レンズの焦点距離1mmの差は描写に大きな差を生むが、同時に設計や生産が大変困難になる。そこをあえて焦点距離を1mmずつ短くしたことは、ユーザーの立場に立った英断であった。

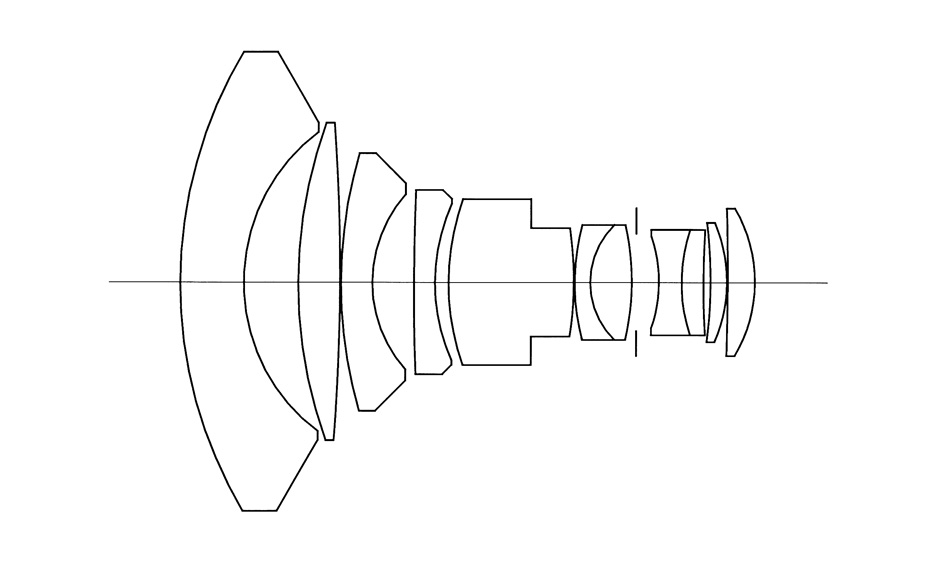

さて図1にこのレンズの構成図を示すが、第十四夜で紹介したNikkor Auto 24mm F2.8の構成図と比較してご覧いただくと、レンズの構成が何となく似通っている感じがしないだろうか?実はこの2つのレンズ、ほぼ同じ時期に清水義之氏によって設計されたレンズなのだ。今ほどコンピューターが発達していない時代に、同時期に違ったスペックのレンズを仕上げるとは、さすが清水名人である。

2、フィルターサイズへのこだわり

このNikkor-UD Auto 20mm F3.5はたいへん優れたレンズである。実際、周辺のフレアも少なく、歪曲もほとんど目立たない。被写体細部の緻密な描写は、あがったポジをルーペで観察していても、ほれぼれするほどだ。しかしこのレンズには、ただひとつ不満な点が残されていた。それはレンズの大きさである。Nikkor-o 2.1cm F4がカメラに装着した時にレンズがついているのも忘れるほど小型のレンズであったのに、このレンズは全長69.5mm、重さ390gとやや大きく、加えてフィルターサイズ72mmのレンズであった。

Nikon F開発陣は、その開発の当初から交換レンズのフィルターサイズを52mmと72mmで統一しようと考えていた。常用レンズは52mm、そして原理的にどうしても52mmに収まらない望遠レンズなど特殊レンズに限って72mmの大型のフィルターサイズを採用しよう、と。レンジファインダーの時代には、各社標準レンズに近い交換レンズであってもフィルターサイズがまちまちであったことを思えば、当時これは画期的なコンセプトであった。しかし、この制約からいえば、20mmの超広角レンズであっても52mmのフィルターサイズに収めることが目標にちがいない。一眼レフ用の超広角レンズができた今、次の目標はフィルターサイズの52mm化であった。

3、新レンズタイプ

このフィルターサイズ52mm化の夢は、幾度かの設計、試作、改良設計のプロセスをへて、Nikkor-UD Auto 20mm F3.5発売の6年後、<New>Nikkor Auto 20mm F4として結実する。この設計を担当されたのは、森征雄氏である。森氏は超広角レンズ設計の大家で、この千夜一夜第九夜でもとりあげた13mmをはじめ、多くの超広角レンズの設計を手掛けられている。

このレンズの構成は図2の通りで、Nikkor-UD Auto 20mm F3.5とは全く違った構成になっている。最も特徴的なのは最前面が凸レンズになっていることで、20mmなどの超広角レンズでは当時あまり類をみない構成であった。超広角レンズでは、バックフォーカスを長くとり、広い画角の光線を入れるために、最初のレンズには凹レンズを配置するのがよい。多くの設計者がそう考えていた中で、森氏はこの常識にあえて挑み、そして新しいレンズタイプによって、従来にない超小型化を実現することができたのだ。森氏のこの新しいレンズタイプの発明はもちろん認められ、日本、アメリカ、ドイツ特許として認定されている。このように前玉が凸レンズになっているレンズのことを「凸先行型」というが、このレンズは凸先行型超広角レンズの先駆けとなった製品である。その後に発売された多くの小型超広角レンズがこの凸先行型を採用していることからも、この森氏の発明したレンズタイプがいかに進歩的であったかが伺い知れよう。

4、レンズの描写

さて作例を元に、この<New>Nikkor Auto 20mm F4の描写を見てゆこう。Nikkor-UD Auto 20mm F3.5に比べると2まわりも小さく、50mm F1.4の標準レンズより薄型のレンズであるが、その性能に遜色はない。そればかりか一見するとNikkor-UD Auto 20mm F3.5と見分けがつきがたいほどそっくりな写りをするレンズという印象だ。決して小型化によって性能を犠牲にしているレンズではない。

作例1は屋内でそれほど明るくなかったため、絞り開放、手持ちで撮影したものだが、シャープに建物の質感をとらえている。このレンズの特徴は、広角レンズにありがちなサジタル・コマフレアが少ないことで、開放から安心して使えるレンズだ。歪曲が少ないことも作例からおわかりいただけるだろう。ただ、開放では周辺光量の低下が見られる。しかし周辺光量の低下は画面をひきしめる効果もあるので、一概に欠点ともいえないのではないだろうか?

さて、一般に超広角レンズの特徴は、手前のものがより大きく、後ろのものがより小さく描写されることで、そのため周辺の被写体が画面四隅に引っ張られたように写ったり、被写体が歪んで写ったりする。これをパースペクティブ・ディストーションともいうが、この性質を逆手にとってうまく利用しているのが、最近流行している顔をデフォルメしたペット写真である。大きなデフォルメをつけるためには、18mmや14mmなど焦点距離が短ければ短いほどよいが、この20mmレンズでも撮ることができる。(作例2)

注意することは、出来るだけ近寄って撮ること、そして深度をかせぐために絞り込むことである。このレンズは、30cmまでしか寄れないため、小さなペットではうまく撮れないかもしれない。そんな時はクローズアップレンズ※を用意しておくと便利である。そう、クローズアップレンズが使えるというのも、フィルターサイズを52mmとした恩恵なのである。

このレンズは1977年にNikon F2Aの発売と同時にAI Nikkorとして生まれ変わり、1979年に新光学系のAI Nikkor 20mm F3.5Sへとバトンタッチされている。Nikkor時代から数えて5年間と、比較的短い期間で生産を終了したレンズである。しかし、凸先行型の超広角レンズという基本的なレンズ構成は、AI 20mm F3.5、そして現在発売中のAI AF 20mm F2.8Dへと受け継がれており、AI AF 20mm F2.8Dは今なお最小最軽量の20mmレンズとして活躍中だ。

すぐれたレンズ構成は脈々と受け継がれてゆく、そんな良い例であろう。いわゆるパンケーキレンズといってもよいほどの薄型レンズで、カメラにつけっぱなしにしていても、かばんの隅に忍ばせておいても気にならない大きさで、しかもいざという時にはそつのない写りで活躍する。山椒は小粒でもぴりりと辛い、そんなレンズである。

No.0のクローズアップレンズは問題ないが、No.1、No.2、No.3T、No.4Tのクローズアップレンズをとりつけた場合、画面のごく隅で光量の低下がみられる。いわゆるサービスプリントではプリントされない四隅の領域だが、試し撮りの上お使いいただきたい。